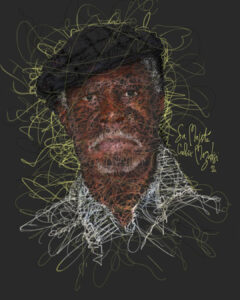

La grande conversation – Vincent LOMBUME KALIMASI – Tata N’longi BIATITUDES – Djodji BELAU, Jocelyn DANGA – Hervey NGOMA le poète.

(Pour créer il faut) puiser dans le puits que nous avons, dans l’enfer, dans l’enfer qui est en nous, dans le monde premier de la créativité où tous les éléments sont, on ne sait pas s’ils sont de gauche, de droite, mais enfin ils sont là en nous qui bouillonnent dans chaque être humain parce que chaque être humain est créateur.

MATONGE, le 26 octobre 2019

Intervenants : L (LOMBUME), B (BIATITUDES), D (DJODJI), J (JOCELYN), Hervey (H)

B : En fait, l’idée c’est de vous avoir comme écrivain vedette pour ce premier numéro.

B : En fait, l’idée c’est de vous avoir comme écrivain vedette pour ce premier numéro.

L : Merci…

B : Nous voulons une revue qui soit le lieu de convergence entre la scène littéraire qui est en train de bouillonner actuellement avec beaucoup de jeunes et des aînés. Nous sommes partis d’un constat, c’est que, dans tous les domaines, en littérature peut-être particulièrement, il y a au Congo un problème de transmission de valeurs de génération en génération. Et donc, généralement ceux qui commencent partent de zéro, comme s’il ne s’était rien passé avant. Nous avons en littérature des jeunes qui commencent aujourd’hui, qui ont envie d’écrire, mais qui n’ont généralement pas la possibilité de savoir ce qui s’est fait avant. Nous avons des dizaines de jeunes qui n’ont jamais lu ni MUDIMBE, ni NGAL, ni Clémentine (FAIK NZUJI), ni vous…

L : Ce n’est pas la première fois que le problème se pose à nous écrivains. Mais le problème à mon humble avis, ce n’est pas uniquement au niveau des écrivains, au niveau aussi de l’enseignement. C’est l’enseignement de notre pays qu’il faut peut-être revoir, qu’il faut transformer.

B : C’est effectivement l’école qui doit être le lieu de passage de flambeau entre les générations.

L : Exactement.

B : L’école ne joue pas ce rôle chez nous.

L : C’est un problème de croissance. D’ailleurs, quand nous disons école, dans le mot école il y a la racine « col » kokola, quand nous disons ekolo na bino nini ? Ekolo… bizarrement, notre histoire ancienne qui remonte à des millénaires de l’Egypte pharaonique, qui était nègre, qui a passé le flambeau de la civilisation aux Grecs. Là c’est une parenthèse que je fais…

B : Toutes les digressions sont bienvenues

L : Merci, et les Grecs qui étaient à l’origine de la civilisation, des civilisations entières, mais les nègres aussi ont donné leur contribution au monde. Quand nous disons « indo, moindo », « indou », nous oublions que « indo », indo-pakistanaises, ou plutôt indo-européennes, les langues indo-européennes, les civilisations indo-européennes, cela implique les nègres. Il date des millénaires, le monde n’a pas commencé hier. Les nègres ont apporté aussi leur contribution

B : D’ailleurs, si on part du principe que les foyers de naissance de l’humanité c’est en Afrique, donc ceux qui sont partis peupler les autres terres, à la base c’était des Africains.

L : Bien sûr, ils proviennent de l’Afrique pour cause. On peut même, sans outrager le Grand Créateur lui-même, mais dire que quand Dieu a dit à l’homme « multipliez-vous », il leur a demandé aussi de croître. Bokola, bokenda bokola kola. Dans culture, il y a la racine « col », culture, école, koyekola, mokolo, c’est celui qui a grandi le plus, Dieu nous somme d’aller, de grandir, de mûrir, de nous développer. C’est dans la croissance, les nègres l’ont dit aux autres humains. Il ne faut pas que nous nous oublions nous-mêmes, même si nos civilisations ont connu le déclins comme toutes les autres civilisations, l’apogée et puis le déclin. Aujourd’hui nous sommes dans l’âge de l’attente. Et plus tard ce sera je ne sais pas l’âge de quoi après avoir dépassé l’âge de la pierre, il ne faudra pas que nous les Africains, après avoir dépassé l’âge de la pierre, que nous revenions encore à l’âge de la pierre, que nous y restions. Il nous faut aussi monter. Et la littérature doit monter aussi.

B : C’est pour ça que nous nous sommes dits, on va participer à ce passage de flambeau. La meilleure solution c’est de partir à la rencontre de ceux qui ont porté la littérature congolaise pendant toutes ces années. Et donc profiter de vous, de votre savoir, de votre flamme parce que c’est, heu… c’est très important. Et donc ! Nous sommes devant papa, yaya Vincent LOMBUME. Dites-moi, qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Pourquoi vous n’êtes pas « populaire ».

L : Je ne dirai pas que ça me concerne d’abord, c’est pas que je me déduis, c’est pas que je fuis ma propre responsabilité en tant qu’écrivain, en tant que créateur dans l’écriture. Je participe moi aussi à l’écriture mais j’ai fait ce que je devais faire, j’ai fait mon petit boulot quand-même mais l’écriture n’est pas que le problème de l’écrivain. L’imprimeur est où ? Et tout le reste.

D : L’édition …

L : L’édition et autre…

H : Toute la chaîne…

B : La politique culturelle du pays aussi.

L : Et moi aussi je suis un humain, je vis dans un monde, j’ai faim, je dois manger, je dois vivre, j’ai des enfants, bien voilà ! Je suis aussi un individu impliqué dans une société. Si je dis que je peux créer, ce sera un peu, à mon humble avis, un peu prétentieux mais je peux quand même contribuer quelque part à former, ne fût-ce qu’au niveau du mental, au niveau de l’imaginaire des esprits, parce que la création appartient d’abord à l’imaginaire. Faut que des images, nous créons des images, Dieu a commencé par créer des images.

B : A mon avis, vous êtes l’équivalent en littérature d’un Papa WEMBA. Qu’est-ce que la musique a eu que la littérature n’a pas eu ? Parce qu’aujourd’hui en Afrique, la musique, notre musique représente notre identité. Qu’est-ce qui a manqué à la littérature pour avoir …

H : l’influence de la musique ?

L : La littérature est littérature, la musique est musique, même si entre les deux, il y a des liens de parenté, bref il y a la respiration de la parole, il y a le rythme. D’ailleurs je ne sais pas, aujourd’hui avec la musique des jeunes, le rap, le slam … Ils sont en train de parler, de dire. Dans la musique… et les mots qu’ils disent, les phrases doivent avoir une certaine respiration. Ce que nous disons être le rythme pour épouser, comment dire, entrer dans l’harmonie de la chanson en général. Il est en train de raper à l’intérieur de sa musique. Qu’on peut comparer à l’écriture, les mots qu’il est en train de dire. C’est la parenté entre l’écriture et la musique… Les deux ont une certaine respiration, une certaine forme de vie. Parce que les deux vivent. Il faut que ça vibre, ça vibre aussi dans l’oreille de celui qui entend et que cette vibration quelque part c’est de lever l’imaginaire chez l’auditeur ou chez celui qui lit. La parole qui a cette vertu-là est chantée même si elle n’a pas le rythme de la chanson, elle a le rythme de la parole, mais cette parole-là a une certaine forme de musicalité. Musique et écriture ne se lâchent pas, au contraire.

B : On va revenir peut-être à votre propre parcours. Comment vous en êtes arrivé à vous découvrir en tant qu’écrivain ?

L : En lisant les autres. J’ai commencé à lire les autres, à comprendre, à aimer les autres. J’ai commencé avant que je ne prenne goût moi aussi à l’écriture, à lire autrui, Aimé Césaire, David Diop, Senghor, les grands d’alors, les grands ainés et d’autres aussi les Birago Diop et beaucoup d’auteurs africains, négro-africains.

Enfin ils étaient là déjà dans ma mémoire et m’ont donné le goût, ils ont réveillé en moi ce goût-là de l’écriture et j’ai commencé à m’essayer à l’écriture en copiant, en essayant d’imiter ces grands écrivains. Surtout Aimé Césaire, j’adorais Aimé Césaire, bien que je ne comprenais pas la plupart de ses rêves, c’est du surréalisme inouï, magnifique. Ce n’était pas des mots gratuits qu’il rassemblait, c’était d’abord cette magie-là de la parole qui crée et la poésie est une forme de parole créatrice et j’ai voulu à mon tour peut-être ne pas tâter le royaume un peu « terrifiant » du surréalisme mais du moins l’approcher, approcher les images du surréalisme etc., en recourant à la linguistique africaine. Nzala ele biso, toa na nzala, tozali na nzala, nzala ele biso. Mot à mot en français, la faim nous mange, nzala ele biso, nous sommes bouffés par la faim.

B : Vous entrez votre africanité dans la langue. Pour vous c’est une réappropriation ?

L : Exactement ! C’est une façon pour moi aussi de dire la civilisation africaine mais à partir de nos images telles que nous voyons, telles que nous ressentons. Ça paraissait un peu bizarre, j’étais surpris de découvrir certaines de mes images dans les écrits de Sony Labou Tansi bien que Sony Labou Tansi ne m’ait jamais connu. Voilà c’est à peu près ça, en découvrant les grands poètes.

B : C’est vrai qu’il y a beaucoup de parenté de vous avec …

H : Sony

L : Ah ! Sony, magnifique !

B : Beaucoup de parenté avec cette force-là, ce que j’ai appelé le souffle tout à l’heure, on a l’impression quand on vous lit que les écrits vous frappent aux oreilles, ça vous secoue et tout ça. Donc vous avez commencé à écrire mais après un moment vous vous positionnez en disant « je suis écrivain ». Ce déclic-là comme une posture, comme une position dans la société …

L : Je vous avoue que quand j’ai commencé, je ne me suis jamais avoué être écrivain. Je me posais toujours la question : « suis-je écrivain ? » Je crois à mon humble avis, l’expérience que moi j’ai connue, c’est les autres qui disent que vous l’êtes, mais pas vous. Vous devenez écrivain à partir des autres, à partir de leur constat, tout simplement. S’ils m’avaient dit ah là là ! ça ne vaut rien, j’aurais arrêté d’écrire depuis des années. Tout le monde vient, Djodji et puis tout le monde : « ah vieux ! ah yaya ! » alors je me dis intérieurement « ouh ! tozali ! ». Tout en faisant semblant.

D : Mais c’est vrai, moi je vous ai découvert, j’étais encore à l’école. C’est là que je découvrais « Un bus nommé Kin-la-belle ». Et je suis venu vous voir directement après avoir fini la lecture et j’ai toujours eu en fait envie de poser cette question, à travers les discussions magnifiques qu’on a eu toi et moi, sur le processus créateur, comment vous faites, comment vous entrez dans ce processus créateur, je sais c’est une question que vous avez dû entendre des milliers de fois.

L : Je ne sais pas vraiment, excusez-moi, c’est difficile de dire la création. C’est comme si vous demandiez à une femme qui est enceinte : « maman, comment vous ressentez la formation du fœtus gnagnagna », deux mois dans le ventre, trois mois… La maman est inconsciente. Tout ça se passe presqu’en dehors d’elle dans un autre monde de créativité. Je pense que cela vient, la création vient d’abord de ce que nous avions nous-mêmes amassé au départ. Nous avions eu la chance, nous les gens de ma génération, de mon époque, nos ainés, d’avoir été à l’école gratuitement. La formation, l’éducation, recevoir, emmagasiner dans la tête, c’est à partir de cette réserve-là, dans notre ventre et tout et tout… Et bien sûr, dans la tête mais là on ne se rend pas compte qu’on parvient à créer parce que, quand on crée, on est dans un état second, on prend plaisir à écrire et on se rend pas compte de ce que l’on fait immédiatement. Mais bien sûr, il y a toujours la part du conscient qui est là, parce que tu ne vas pas décrire une armoire quand tu ne sais pas qu’on dit une armoire par exemple, un femme quand tu ne sais pas qu’on dit une femme. Bon, il y a quand même une part du conscient qui est là mais qui essaie de prendre, de puiser dans le puits que nous avons dans l’enfer, l’enfer au sens premier grec, dans l’enfer qui est en nous, dans l’enfer dans le monde premier de la créativité où tous les éléments sont là. On ne sait pas s’ils sont de gauche, de droite mais enfin ils sont là en nous qui bouillonnent dans chaque être humain parce que chaque être humain est créateur.

B : Vous parlez d’enfer, moi je vois le feu, je vois le volcan et en vous lisant, il y a quand même le rapport avec les forces de la nature. L’eau dans « La légende du roi crapaud », c’est une magnifique allégorie. Vous réécrivez presqu’une légende, un mythe. Ça vous vient d’où ce rapport que vous avez à la fois avec les forces de la nature et avec le monde des esprits ? Comme s’il y avait une passerelle avec le monde inaccessible.

L : Il est difficile d’expliquer tout ça. Je comprends ce que vous voulez dire mais chacun a son enfer, chacun transporte son enfer. Si on grandit dans un monde où tout est donné, tout est facile, on mange à sa faim, des études, par exemple, à New York, c’est qu’on aura dans son imaginaire, dans son subconscient sera tout à fait diffèrent d’un africain grandi plus ou moins dans la nature, qui a, chaque jour, à affronter la boue la poussière, les vers, les vermisseaux et il y a la nature qui ne s’offre pas toujours à lui, qui vient presque en agresseur, presque.

B : Notre thème pour ce numéro de la revue c’est les identités et l’itinérance. Un peu comme l’aller-retour. Vous êtes écrivain, vous habitez le cœur culturel de Kinshasa, Matonge. Pour vous, c’est quoi l’identité congolaise ? En tant qu’écrivain, comment vous le ressentez, être Congolais, être Kinois ?

L : (silence) Être Congolais, d’abord pour moi, c’est un devoir de l’être. Il a été difficile à nos hommes politiques d’être vraiment Congolais, de parvenir à cet état-là pas seulement à la nationalité qui reste une nationalité livresque. Je parle d’être Congolais c’est-à-dire dans son âme, dans son esprit. Etre Congolais, c’est être de toutes les ethnies du Congo et même au-delà des ethnies du Congo, de toute l’Afrique, du monde ! Il n’est plus question aujourd’hui que le Congolais soit petit Congolais là dans son quartier. Si tu es sénégalais, ah ! étranger, ah ! mutu mususu, non. Il s’agit pour nous aujourd’hui tout en étant Congolais, de nous ouvrir au monde, à la planète toute entière, parce que la civilisation qui est diverse, continue de plus en plus à être une.

B : Et à vous suivre d’ailleurs, c’est un retour des choses parce que nous sommes un peu à l’origine.

L : Exactement ! Parce que nous avons donné à toutes les races du monde, donné à ce que cette civilisation soit celle d’aujourd’hui, quand nos ancêtres les pères ont commencé à construire les pyramides, les Juifs étaient leurs esclaves, nos esclaves, les Grecs n’avaient pas encore découvert Jupiter et autre. Quand nous avions terminé de construire le sphinx qui symbolise le noir par son prognathisme, le nez et tout et tout… Magnifique, le sphinx, nous étions déjà à l’apogée de la civilisation et nous avions esclavagisé les Juifs. Les Juifs étaient nos esclaves et ce n’est pas pour rien que nous avons aussi été réduits à être des esclaves, il n’y a rien pour rien, « tu récolteras ce que tu auras semé ». C’est-à-dire à l’origine, il y a cette spiritualité, cette évidence, cette logique supérieure qui est la cause primordiale de l’être. Ce Dieu-là, cet être là-ne distribue pas richesse, bonheur, fortune, comme ça à vau-l’eau quand il veut, si tu lui plais, il te jette de la fortune. Tout ça non, nous le méritons, nous récoltons ce que nous avons semé. Nos pères ont enseigné cela, il y a longtemps avant que la religion juive n’existe, ne prenne racine aussi, les religions antiques nègres.

B : Vous abordez la question de la spiritualité. Quel est votre rapport à la spiritualité ? Est-ce que c’est quelque chose qui intervient dans votre écriture ?

L : Elle est toujours intervenue dans ma culture et même dans mon écriture, même si je me suis abstenu de lâcher Dieu comme ça dans n’importe quoi. Ce n’est pas d’abord des écritures religieuses. Je veux que mon livre reste proche de l’être humain sans influence religieuse, n’est-ce pas ? Mais je crois en un être suprême qu’on appelle Dieu, qu’on appelle Jéhovah, qu’on appelle le Grand Créateur qui nous a conçus, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes en petit ce que l’Éternel est en grand, infiniment. Nous sommes en petit, nous représentons Dieu dans chacun de nous. C’est ce en quoi je crois et j’essaie de le rendre sans aucune obédience, sans faire allusion à quelque religion que ce soit, en essayant d’être le plus libre possible. Mais je comprends que certains êtres humains, non plus ne croient pas en Dieu. Mais quand ils expriment l’amour tout simplement, l’amour de l’être humain, l’amour d’autrui, en ce moment-là, ils reconnaissent La Divinité de l’autre, même si le mot n’est pas employé. L’humanité et la solidarité, tout ça, des vertus divines, sont les vraies vertus qui sont en l’être humain quand l’être humain ne dénie pas sa propre divinité.

D : Ceci me pousse à vous poser une question. Toujours en rapport avec l’identité, est-ce que vous croyez que l’Homme pourra un jour atteindre Dieu ou le dépasser ? Parce que dans « La légende du roi crapaud » un des personnages dit « nourris-toi du dieu qui est dans ton ventre ». Quand je me nourris de ce dieu est-ce que je deviens Dieu ou je le dépasse ? Un peu comme dans la mythologie grecque, Chronos a commencé par renverser son père, bouffer ses enfants et qui se verra renverser lui-même par ses enfants et l’un d’eux deviendra plus que le père, deviendra donc Dieu.

L : L’Homme est en train de chercher Dieu et il n’est pas à l’abri de tous les excès. Cet homme-là qui s’exprimait ainsi : « nourris-toi du dieu… » et toi tu te poses cette question-là : est-ce qu’on peut dépasser Dieu ? Est-ce que Dieu est dépassable ? Pour que Dieu soit dépassé, faut-il encore qu’il soit comme nous, qu’il soit nous, qu’il ait été conçu aussi par une femme, qu’il ait eu un commencement. Comment cet être-là sans commencement ni fin, ce qui est presque inimaginable pour l’être humain que nous sommes, peut être dépassé ? Il n’était pas question de dépasser Dieu mais certains hommes quand ils s’égarent dans le paradis des absolus prétendent dépasser Dieu !

B : On a bien compris que l’identité congolaise pour vous c’est une identité qui ne doit pas être fermée mais ouverte …

L : L’identité, elle est toujours à atteindre. Parce qu’il est certain que les Congolais que nous sommes aujourd’hui ne sont pas les Congolais que furent nos ancêtres il y a mille ans, il y a deux mille ans, il y a plus… ou même les Congolais, nos pères d’il y a vingt ans, trente ans, cinquante ans, soixante ans. Quand je dis « nos pères », je parle de tous nos pères. Je ne parle pas des intellos, de Lumumba, je ne parle pas de ceux qui avaient un niveau de conscience patriotique tout à fait différent et élevé mais je parle du citoyen moyen qui évolue moyennement, qui a faim, qui veut être Congolais, qui se dit Congolais, qu’on appelle Congolais, ozali congolais, identité na yo Congolais, s’il s’accepte, cela signifie quoi ? Qu’est-ce qu’il entend par Congolais ? Congolais, avoir faim, être chômeur, ne pas manger à sa faim ? Cela signifie quoi quand on t’appelle Congolais ? Congolais ce n’est pas seulement un mot quelque part dans un royaume théorique. Congolais signifie identité dans un monde concret, qui réserve aussi bien le plaisir et le bonheur que la souffrance et tout. Congolais azalaka kaka boye, tozalaka boye, tokotikala kaka boye na ba nzala na ba pasi, c’est ça, s’imaginer être Congolais, c’est-à-dire le Congolais c’est synonyme de souffrance, de misère et tout… bon, ce qu’il faut enseigner à mon humble avis, ce qu’il faut aussi dire à nos enfants, c’est donner l’espoir sur ce qu’il faut devenir. Dieu nous donne l’espoir, nous ne sommes pas encore devenus Dieu, mais il y a Dieu en nous. Cet être-là capable de créer aussi l’atome, découvrir, créer des choses magnifiques, le monde, la technologie, la haute technologie. Tu vois tout à l’heure j’ai dit Congolais appartient à toutes les tribus qu’il soit mundibu, muyaka, muzombo, mukongo, mungala, tout ça forme la nationalité congolaise mais éparse. Il nous faut encore monter plus haut, agrandir notre nationalité, notre patrimoine national si je peux m’exprimer ainsi, se dire Congolais, congolais pas seulement physique, mais Congolais aussi mentalement congolais, c’est-à-dire dans tout notre être en tant que créateur, en tant que porteur de connaissance, d’éléments de civilisation… C’est pourquoi tout à l’heure j’ai dit, nous devons aussi penser le monde. Congolais oui mais le monde. L’être du monde, voilà.

B : Il y a des congolais, des jeunes, qui sont pris de désespérance et qui quittent les terres nationales pour aller chercher l’aventure au loin, parfois au péril de leur vie, ils affrontent les déserts, la mer, tout ça. Quel regard vous avez par rapport à ça ? Je sais qu’à votre époque la question de l’immigration était beaucoup moins pressente, quel regard vous avez quand vous voyez ces jeunes qui s’en vont à l’aventure ?

L : Mais ils doivent partir. Si là où nous sommes nous ne parvenons pas à donner de l’espoir à cet être-là, il est sommé de partir pour chercher ailleurs à monter. C’est l’évolution. Où nous sommes, nos pères aussi ont émigré. Il y a des millénaires, nos pères ont émigré, nous ne sommes pas restés sur place, l’migration, partir, c’est dans l’être humain, dans ses gènes, pour découvrir d’autres cultures, d’autres modes, avoir les éléments pour les monter, pour se développer, se cultiver, partir. Les bantous ont quitté leurs déserts pour partir ailleurs, les Bantous, les Semi-Bantous, on nous apprend que nos pères Bantous ont quitté tel endroit, tel endroit pour monter. Aujourd’hui, on retrouve les Songe pas seulement au Congo mais les songe sont aussi en Centrafrique, ils sont au Gabon et il semblerait même plus loin et puis bon, voilà, nous sommes appelés, nous sommes tenus à émigrer pour monter par ce qui reste dans l’être humain ce n’est pas seulement les bienfaits, le matériel ou la paix matérielle mais aussi le désir de croître, là au-dedans de nous, spirituellement et intellectuellement. Nous allons chercher aussi des nourritures intellectuelles, des nourritures spirituelles et on ne peut pas s’en passer. Aucun être ne peut se passer de ça, nos jeunes qui s’en vont ailleurs, qui perdent la vie, ils ne l’ont pas perdue pour toujours, excusez-moi de vous le dire mais la vie est éternelle.

B : Est-ce qu’il y a une chance que vous voyiez de votre vivant l’Afrique revenir au premier plan ? Pas dans mile ans, est-ce que nous verrons ça de notre vivant, est-ce que nos enfants au moins le verront ?

L : Pourquoi pas ? Il suffit que nous commencions dès maintenant à faire l’apprentissage de la vertu, à le dire à nos enfants, apprendre à nos enfants la vertu.

B : C’est très curieux, il y a trente minutes je viens de publier sur Facebook que, pour moi, la République, l’idée même des grandes nations a généralement commencé par des exemples de vertu, c’est exactement le mot que j’ai utilisé.

L : Très bien, très bien, tu ne t’es pas trompé. La vertu, les grands hommes au début, ils étaient bons, vous ne pourrez pas comprendre qu’un grand qui invente, qui crée, qui donne, soit mauvais. Il faut être porteur du bon, parce que déjà la bonté, l’amour est divin. Donc il nous faut recourir aux vertus qui sont des forces divines, qui sont Dieu en nous. Il faut commencer à apprendre cela d’abord à nos enfants. Ça prendra du temps. Le but final n’est pas que nous redevenions premiers au monde mais que nous soyons d’abord des êtres vertueux, à la poursuite de la vertu. Tout est vertu.

D : Ya Vince, après je suis d’accord que tout est vertu mais je pense aussi que la vertu elle est transmissible.

L : C’est ce que tout à l’heure on a dit, par l’éducation.

D : Mais je me souviens aussi lors de nos échanges, on a discuté de la responsabilité de l’auteur. A votre avis, la responsabilité de l’auteur surtout sur cette question, qui est importante pour nous, celle de la recherche de l’identité, la vraie responsabilité de l’auteur dans cette recherche de l’identité se situerait où ?

L : C’est une très grande responsabilité parce que l’écrivain est prétendu donner, je ne dirais pas enseigner, enseigner c’est trop fort, ne fût-ce que donner ce qu’il a. Alors, qu’est-ce qu’il va donner ? Il va donner son écriture mais ça ne s’arrête pas là l’écriture. Quand il dit, il est parti, il a rencontré tel être et puis il l’a tué, il a mangé puis fin. La fin de l’histoire, mais qu’est-ce que tu as voulu dire, qu’est-ce que tu as donné à autrui ? Même si tes phrases sont magnifiques, pleines d’images, pleines de ci de ça, de figures linguistiques magnifiques mais en fin de compte, ça c’est la forme. Mais qu’est-ce que tu laisses comme vertu, comme l’essentiel ? Dans l’être, vous savez il y a le passager, l’éphémère, le corps… Le corps va mourir, va redevenir poussière parce qu’il était poussière mais alors c’est tout, c’est ça l’être humain, c’est ça l’homme ? Est-ce que derrière ces chairs-là il n’y avait pas autre chose ? Les croyants disent qu’il y a l’esprit de Dieu qui reste l’essentiel à côté de l’éphémère, de l’illusoire, le corps qui vieillit, qui perd sa beauté et tout et tout mais l’esprit reste. C’est cela qui revient, qui est éternel, alors la responsabilité de l’écrivain, je pense, c’est d’abord lui-même de glaner, de se faire des réserves, c’est-à-dire d’apprendre. Il ne faut pas qu’il dise, moi, je vais dire, écrire au conditionnel, non. Mais c’est vrai, c’est une grande, très grande responsabilité qu’il ne faut pas prendre à la légère parce que nous donnons et nous pouvons influencer les gens et être responsables des actes qu’ils vont poser. Si j’écris un livre sur le racisme et que je dis qu’il faut tuer tous le nègres, tous les Juifs, et il y a un musulman d’Al-Qaida, qui le fait parce qu’il a été influencé par mon écriture, la façon dont j’ai dit les choses, je porte une grande responsabilité moi aussi.

B : Et ça me permet de rebondir justement sur la question de la transmission, de l’héritage. Que voudrez-vous que l’histoire retienne de vous, comme celui qui aura transmis quoi ?

L : Quelle question ça, quelle image garderz ? -vous (Rire) question terrifiante. Je ne sais pas mais moi sincèrement, je dis, j’avoue, j’aimerais que l’on garde de moi l’image de quelqu’un qui a cherché tout simplement. Ai-je trouvé ? Je ne sais pas. Mais parce que dans le fait de chercher, la quête, on nous laisse le devoir de chercher, de marcher, de chercher parce qu’en cherchant nous grandissons, même si on n’a pas trouvé, le fait de marcher, nous grandissons, nous mûurissons. Moi j’espère avoir mûuri et j’espère que par mon écriture, à travers mon écriture, les gens qui m’ont lu, qui m’ont apprécié, qui m’ont aimé ont grandi quelque peu.

D : Ya Vince, à supposer que vous soyez seul sur la terre, et qu’il faille que vous gardiez un seul livre, lequel garderiez-vous ?

L : Si vous m’aviez posé la question il y a dix ans, j’aurais dit autre chose. Mais vous me posez la question aujourd’hui., Je garderais la Bible, sincèrement, je ne garderai ni « La légende du roi crapaud », ni « Légende des saisons de métal » ni quoi que ce soit d’autre, ni un bouquin d’Aimé Césaire. Je garderais la Bible parce que la Bible essaie de m’apprendre l’essentiel.

B : Et c’est quoi l’essentiel ?

L : L’essentiel c’est Dieu.

H : Quels sont vos rapports avec l’art plastique ? « Légende des saisons de métal », vous l’avez écrit pour Freddy Ntsimba qui est un artiste plasticien. C’est parce qu’il est à côté de vous ((ils habitent le même quartier) ) ou c’est parce que vous aimez l’art plastique ?

L : Freddy, je l’ai connu avant qu’il ne soit ici. Je l’ai connu quand il habitait toujours Matonge, de l’autre côté là-bas. Mais je l’ai connu aussi à travers des amis belges au Centre Wallonie-Bruxelles, qu’il fréquentait en ce moment-là très souvent. Freddy a insisté, il connaissait d’autres écrivains, Yoka, d’autres, des écrivains magnifiques… mais il a insisté que ce soit moi qui écrive. Il est venu me trouver ici : « Ya Vince salisa nga il y a quelque chose ((l’argent))… ». Non, ce n’’est pas pour ce quelque chose mais parce que j’apprécie aussi sa sculpture avec des balles, il m’a raconté son histoire quand il cherchait ses balles à Goma., Il a failli y laisser même sa peau, Dieu merci il en est revenu vivant et voilà… heu Nnon pas parce que je sois spécialiste de l’art plastique, non pas du tout, mais tout simplement Freddy voulaits que ce soit mon écriture …

B : Il y a une parenté à la fin ? Parce que par exemple des scènes de guerre qu’il y a dans « La légende du roi crapaud », on a l’impression d’entendre des chocs des armes., Jj’ai envie de dire, votre écriture est dans la perception, on entend les bruits…

D : Elle est vivante en fait…

B : Moi j’entends, vraiment beaucoup de bruits, les voix, il y a un côté presque cinématogra-phique si on veut. Et donc, il y a une parenté avec la sculpture de Freddy…

L : Merci, bon ça peut être à cause de ça ou grâce à ça que Freddy Nsimba a demandé …

B : un peu dans la suite de la dernière question de Djodjide cette, mais il y a dix ans ç’aurait été quoi …

D : Le bouquin….

L : il y a dix ans. Le titre du livre m’échappe mais c’est un livre sur le bouddhisme.

B : Ça reste toujours très spirituel.

L : Très spirituel, j’aurais gardé un livre spirituel.

B : Je reviens un peu à l’identité, en tant que Congolais. Pour vous, s’il fallait prendre trois noms des congolais qui doivent représenter les Congolais, la figure du Congo dans l’histoire, qui doivent être des références du Congo, ce serait qui ?

L : Simon Kimbangu en premier, Patrice Emery Lumumba en deuxième, le troisième, je ne sais pas. J’avoue, il m’est facile de dire un grand Carlyto, Franco, … Les deux déjà j’apprécie le sacrifice des deux (Lumumba et Kimbangu)

D : Je pense qu’on est tous d’accord sur les deux.

B : Comme quoi, l’identité congolaise c’est certes pas quelque chose de figé mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est d’accord, en fait, en tant que Congolais. Parce que je pense qu’il y a beaucoup de Congolais qui placeraiensouhaiteraient ces deux-là comme référents…

D : S’il vous fallait garder un seul de vos livres, lequel garderez-vous ?

L : Alors là… Je garderais le tout dernier qui n’est pas encore terminé, « Paroles de perroquet » ( à paraître aux Editions Miezi en septembre 2021).

D : Et pourquoi « Paroles perroquet » ? Pourquoi pas « La légende du roi crapaud » ?

L : Tous ceux-là quelque part sont mes enfants., Je ne peux nier aucun de mes enfants., Je les accepte tous mais le dernier est tout récent et viens de naîitre au monde.e, Il y a un peu la faiblesse de papa envers le tout dernier. Tout ce que j’ai fait, je l’accepte.

H : L’écrivain congolais qui vous a marqué plus que tous.

L : Marqué, à l’instar des autres écrivains africains… Non mais j’ai beaucoup aimé Yoka… Il y en a pas beaucoup hein… Mais d’abord Yoka mais parce que faut dire aussi à l’époque j’étais obsédé par les Africains. Césaire m’a marqué de bout en bout. La première page que j’ai… Le premier bouquin que j’ai ouvert d’Aimé Césaire, j’en suis tombé amoureux.

D : Il vous est arrivé avec Césaire ce qui m’est arrivé avec vous. En gros, la première page de vous m’a rendu dingue.

L : Merci, merci…

B : On est plus ou moins tous écrivains ici, un grand mot, on essaie. , Oon est toujours très curieux de savoir le processus de création. J’avais déjàLa posé cette question a déjà été posé mais je la repose devraiment de manière pratique, on dit que l’écrivain on a parfois besoin de s’isoler, de manière très pragmatique, et vous, comment vous écrivez ? Vous êtes capable d’écrire là au salon avec toute la famille ou vous allez loin vous enfermer ?

L : J’ai besoin d’être tranquille, c’est tout., Je peux le faire dans mon salon mais bien sûr, mais à condition que la télé soit éteinte, voilà… La lumière normale ou bien ici dans mon bureau, il fait un peu sombre., La lumière, faut pas que la lumière soit violente, il faut une certaine lumière tamisée entre ténèbres et jour, là vraiment ça féconde mon esprit, là je suis prêt à créer mon monde, débarrassé de toutes contingences possibles, la faim, la soif, le sommeil, je suis complétement libre. J’écris surtout tôt le matin quand tout le monde est encore au lit, quelques fois c’est des notes que je prends, je n’écris vraiment pas. Je prends des notes, les images qui me viennent, j’essaie de les saisir et marcher, et mses pieds se poser l’un après l’autre, c’est comme ça qu’on marche bien sûr, … C’est pas facile d’écrire, voilà, mais il y a des moments où c’est plus ouvert, c’est plus facile, on a l’impression que c’est très facile, le moment est fécond…

H : En devenant écrivain, quel est le vœu que vous avez nourri en vous pour la littérature congolaise ?

L : D’abord c’était une ambition personnelle, j’espère qu’elle le restera tant que cette ambition n’est pas pernicieuse, tant qu’elle est ouverte, qu’elle est posée pour le bien de tous, c’est une ambition je pense normale, être reconnu comme écrivain Congolais parmi les miens, que je sois reconnu, que ceux qui me liront m’apprécient. Et si après, Belges, Français, les amis apprécient aussi mon écriture, tant mieux. Et ailleurs, le monde, pourquoi pas ? Mais que je sois d’abord apprécié chez moi et pour être apprécié chez moi il me faut apporter les choses de chez moi aussi je vais d’abord écrire en français qui n’est pas la langue de chez moi tout en sachant que moi aussi j’ai apporté quelque chose dans cette langue-là.

D : La grande magie, c’est toute cette plénitude que vous renfermez dans un délire. D’où vous est venu l’idée d’enfermer tout cet univers dans un délire ?

L : Je ne sais pas, je pense que dans l’être humain il y a une part de conscience, de ration et ces idées-là ne peuvent pas provenir de la ratio, les raisons. Elles s’appuient sur leurs sens. Là où il y a le délire créatif qui, lui justement, est contraire à la ratio ou délivre la démence. Mmais la bonne et autre démence, là on est dans ce monde-là de l’imaginaire, du rêve, du non-dit, du non- créé encore, c’est peut-être ce « délire-là ». , Dieu nous l’a laissé comme cadeau, comme magnifique parce que il faut que nous aussi créions, alors nous créons ce que Dieu n’a pas prévu et Dieu en sourit, il est content aussi parce qu’il faut que l’homme crée à son image et à sa ressemblance., D’où je parlais de vertu aussi faut que les vertu soient nôotres, que nous, comment dirais-je ? tTokolisa, po tokolisa les vertus.

J : Vous, quand vous avez commencé à écrire, ça faisait suite à un besoin, une nécessité ou bien c’est venu comme ça, comme un délire, un goûut, vous vous êtes surpris à écrire ?

L : Mais c’est quelque chose qui survient, qui vient, c’est pas par hasard non plus, je pense., C’est notre histoire, nous portons chacun de nous, nous portons une histoire., Nous sommes porteurs déjà d’un passé, nous venons de quelque part, n’est-ce pas ? Et puis les circonstances que nous rencontrons, les sourires, les plaisirs, nzala, la faim et tout et tout, aller à l’école, revenir, des petites souffrances que nous glanons, les petits rêves que nous projetons et puis, quelque part le délire, l’envie, la faim de l’écriture, elle vient, elle vous saisit, chez moi c’était ça. Je ne dis pas que c’est général, chez tous les écrivains mais pour la plupart des jeunes qui écrivent, ils prennent plaisir à écrire, parce que moi si je prends plaisir, si j’ai commencé à écrire, ce nc’est pas pour avoir de l’argent et manger, non. C’est parce que j’avais envie d’écrire. J’ai commencé à m’auto censurer. Quand j’ai commencé à rédiger, j’ai commencé par la poésie., Lles premiers poèmes que j’écrivais ça me plaisait pas, sans poser la question à personne, à moi-même je me disais c’est pas bon, parce qu’inconsciemment je me référais toujours à Senghor, à Césaire, à ces grands-là d’où il faut que quelque part dans nos enseignements, s’il faut ne pas enseigner que Victor, que Senghor ou Aimé Césaire mais enfin des grands auteurs qu’ils soient français ou autres, que nos enfants aient comme paradigme, comme exemples à chercher ces gens-là. Pas les imiter, les copier servilement mais enfin à créer comme ils créent parce que nous sommes tous capables, nous aussi de créer, puisqu’il y a ce petit dieu- là en nous. C’est tout ça, j’ai eu envie d’un côté puis je pense que les circonstances m’ont conduit aussi à l’écriture ?

J : Les raisons originaires qui vous avaient poussé à écrire sont-elles restées les mêmes jusqu’à présent ou bien elles ont aussi évolué avec votre écriture ?.

L : L’écriture a évolueé en fonction de ce que nous glanons, de ce que nous connaissons aujourd’hui. Mais la raison, le feu premier, il est là, ce désir-là premier de création, il est là, il ne change pas. Faire un enfant, je ne pense pas que les cellules, le sperme a changé à l’intérieur du corps mais peut-être les circonstances extérieures, la situation politique d’un pays, la faim, la situation sociale, bon… vous empêche de faire des enfants maintenant, voilà ! Mais le sperme en soi n’a pas bougé, il est resté le même, à moins d’une infection et autres… Mais Dieu merci, je n’’ai pas subi ça… (Rire).

J et B (en même temps) : Une infection littéraire ! e…

B : Vous écrivez en français, quel regard avez-vous, que pensez-vous de la possibilité d’écrire dans les langues nationales congolaises ? C’est un désir qui vous a effleuré ?

L : J’ai déjà pensé à ça mais ce n’est pas si facile que ça, surtout pour nous qui avions déjà reçu comment dirais-je ? une éducation occidentale, plus ou moins, et est-ce que nos langues, si par exemple je voulais m’exprimer en lingala, est-ce que le lingala moi je l’ai aussi bien possédé que le français par exemple ? Le français dans ses nuances, heu… C’est des questions que je me pose. Le fond peut rester le même mais le traduire en lingala avec les mots, avec la forme de nos langues qui petit à petit s’appauvrissent et meurent, non j’avoue que … à moins d’avoir été éduqué dès le bas âge dans ces langues-là, en ces langues là.

B : Avez-vous un conseil pour le jeune écrivain qui est en face de vous ?

L : (Silence) J’hésiterais longtemps parce qu’il faudrait qu’il recoure comme moi à qui ? Aux auteurs africains comme Césaire, comme Senghor ? Je ne sais pas, pour libérer en lui n’est-ce pas, pour libérer de son enfer, de son royaume, de son ventre tous ces délires créateurs parce qu’il ne peut. Créer ce n’est pas facile, ce n’est pas donné à tous. Mais chacun de nous peut créer à sa façon. Si un jeune est en face de moi et qu’il me demandait conseil, je lui dirais de venir et de revenir et de revenir., Je lui parlerais à chaque fois, mais un seul jour, je ne pense pas. , Il faut que d’abord il soit lui-même aussi porteur d’un rêve. Qu’il soit déjà aussi porteur de certaines qualités de l’écriture parce que ce n’est pas moi qui vais lui apprendre à rédiger une phrase en français par exemple., Je commencerais par lui demander : « en quelle langue veux-tu écrire ? » Si tu veux écrire en lingala, je suis incapable de te dire quoi que ce soit, parce que je connais mal le lingala., le lingala que je parle ce n’est pas le lingala littéraire, c’est un lingala ya ville, mots français, anglais et tout dedans., Il faut que dès le départ, il soit porteur d’un rêve. Qu’est-ce que tu veux écrire ? Ah je veux écrire sur ça, ça, ça… bon, voilà.

B : Merci beaucoup, Ya Vince, merci de nous avoir reçus. C’est un honneur que vous nous avez fait et merci pour ce que vous nous avez apporté. Vous ne savez peut-être pas mais il y a toute une génération d’auteurs qui sont vos fans inconditionnels. Richard ALI, un auteur bien connu, à qui j’ai demandé dernièrement pour lui qui était le plus grand auteur congolais de l’histoire, il m’a dit : si je dois en citer un seul, je citerais Vincent LOMBUME.

L : Merci beaucoup

B : Il y a plusieurs qui me disent que vous êtes l’un des plus grands. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez déjà apporté quelque chose et nous ne sommes pas encore fatigués de recevoir. Donc nous attendons impatiemment.

D : Le tout dernier, le bébé.

L : Le bébé.

D : Paroles… c’est ça ? Paroless de ?

B : De perroquet.

Vincent LOMBUME KALIMASI – Tata N’longi BIATITUDES – Djodji BELAU, Jocelyn DANGA – Hervey NGOMA le poète.

Notre siège social

N°103 Sport, C/Kasa-Vubu, Réf: Croissement des avenues Saio & Sport

Informations de contact

E-mail : contact@leseditionsmiezi.com ,

Tél: +243906817909

© Copyright 2024.leseditionsmiezi

Congo pays littérature.

Laisser un commentaire